厚生労働省は2020年度診療報酬改定に向けた中医協の検討項目に、「フォーミュラリ等への対応」を盛り込みました。4月以降、中医協で議論されることになります。

今後のMR活動では、こうした地域動向をいち早くキャッチアップすることが一段と重要に。

今回のLive配信では、フォーミュラリの実像を分かりやすく解説すると同時に、MR活動への影響や情報収集のポイントをご紹介します。

| 本記事は日本最大級の製薬・医療業界特化型動画サイト「デジぽち」で2019年4月より公開しているの動画のテキスト版です。内容は当時のものとなりますのでご了承ください。 ▶ 動画版のご視聴はこちら(無料) ▶ デジぽち最新の動画はこちら |

中医協が議論を進める「フォーミュラリ」、その定義は?

沼田 佳之様(以下敬称略) Monthlyミクス編集長の沼田です。

望月 英梨様(以下敬称略) 特報チームデスクの望月 英梨です。

沼田 今日は、MR必見 地域フォーミュラリを学ぶというテーマで進めていきたいと思います。 その前に我々これで2回目の登場ということになりますけれどもどうですか?

望月 ちょっとさっきもお話を聞いて、巻き戻して見れる機能がありませんでしたよね。

沼田 びっくりしましたよね、ちょっと緊張しますよね。

望月 ちょっと言い間違えたところを何ども再生されたらどうしようと恐怖感がありますが。 前回終わってから、本当に生なのかと結構皆さんに言われるのですが、生放送でお送りしております。

沼田 よろしくお願い致します。

望月 よろしくお願い致します。

沼田 それでは早速最初のコーナーに参りましょう。

今日は地域フォーミュラリということでお話を進めていきたいと思うのですが、なぜ地域フォーミュラリが今話題なのかというところから少しづつお話を進めていきたいと思います。

2020年診療報酬改定に盛り込まれた「フォーミュラリ」

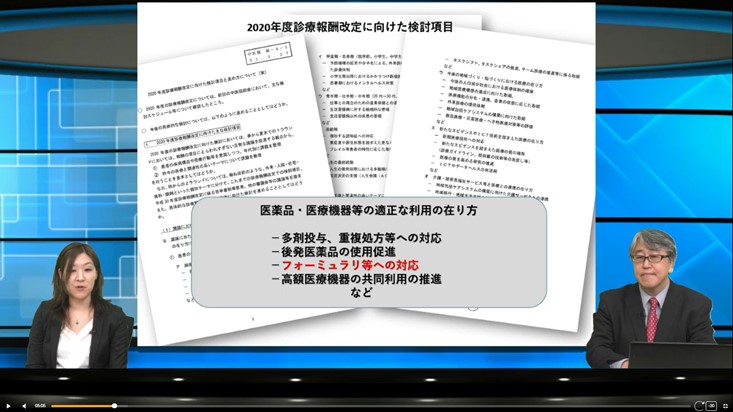

沼田 もうすでにスライドを出させていただいておりますが、2020年度診療報酬改定という非常に大きなイベントがこれからくるわけであります。それに向けて3月27日の中医協に厚生労働省から次期改定に向けた検討項目が示されたという状況です。

これがちょっと細かいスライドになりますが、その中に医薬品・医療機器等の適正な利用の在り方ということで多剤療法、重複処方等への対応、後発医薬品の使用促進、それと並んでフォーミュラリ等への対応というような項目が明記されたということです。

このタイミングでこのフォーミュラリが入ってくる意義があると思うのですけれども、取材をしている望月さんの目から見てどうですか?

望月 2020年度診療報酬改定ということで、大体診療報酬改定は中医協で2年議論されるわけですが、大体前の年の頭ですね、2019年3月、4月に入るかなというタイミングのときにこういう検討の方向性、検討項目というものが出されます。

ここに出されるものは診療報酬改定のこれからの目玉になるものということで、フォーミュラリというものが何らかの形で診療報酬改定に入ってくる可能性が高いのかなと見ております。

ここに入っている項目を見ましても、多剤投与 - ポリファーマシーと言われているもの、重複投与ですとか、後発医薬品の使用促進、適当な使用の在り方というところが一つポイントなのですが、これが医薬品の適正使用という意味と、保険上の適正な使用と2つの意味があるのかなと思って見ております。

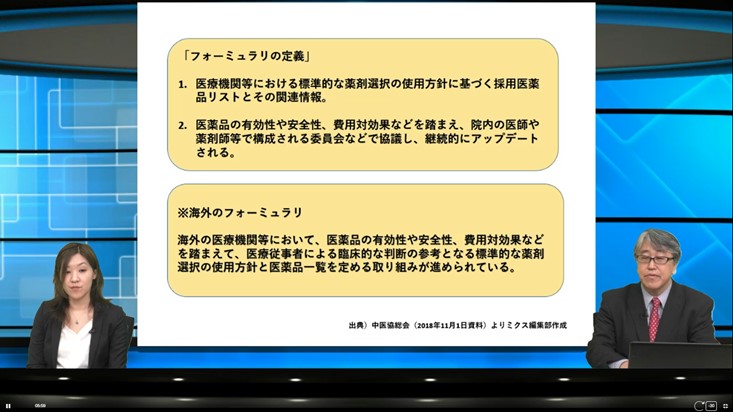

沼田 フォーミュラリという話なのですけれども、ここでフォーミュラリの定義を確認しましょう。

関係者の協議により継続的にアップデートされる採用医薬品リスト

沼田 昨年の11月に厚生労働省から中医協に示された資料をそのまま持ってきました。スライドにもありますフォーミュラリの定義の一番目と致しましては「医療機関等における標準的な薬剤選択の使用方法に基づく採用医薬品リストとその関連情報」ということがあります。

更に二番目の定義として「医薬品の有効性や安全性、費用対効果などを踏まえ、院内の医師や薬剤師等で構成される委員会などで協議し、継続的にアップデートされる」というものでありますが、これはどう思われますか?

望月 「継続的にアップデートする」ことがもちろん重要なのですが、ここで一番私が大事かなと思うことは「協議する」というところだと思います。

これまで新薬の採用ですとかは、病院内の薬審などで議論されて決まっていたと思うのですが、製薬企業に提出される臨床試験に基づいた有効性・安全性といったところが中心になっていると思うのですが、これにまず費用対効果という項目が加わるということ。

加えてですね、次が私は非常に重要だなと思うのですが、「院内の医師や薬剤師等で構成される委員会などで協議し」というところがあります。この協議するという過程が非常に重要で、言ってしまえば合議性でどの薬が最適か決めてしまおうというものがフォーミュラリかなと思っております。

沼田 アップデートとありますから、最初に決めたものをずっと使い続けるのではなくてその都度、その都度で変えていくことも一つポイントかなというところですね。

望月 例えば大規模臨床試験が出て新たな知見が出た場合ですとか、薬価も二年に一度変わっていきます。これから毎年改定などという話もありますから、費用対効果もその時々で変化してくるとなると継続的なアップデートは当然必要ですし、そのフォーミュラリを策定したことによる効果の検証も非常に重要であると思います。

医療現場では既に検討・活用が進む

フォーミュラリ活用に向けて動き出している医療機関

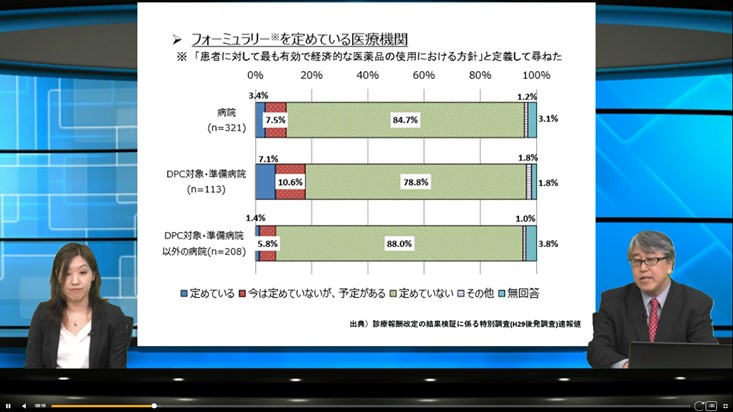

沼田 現状で今フォーミュラリがどのような形で医療機関で採用されているかというものを、すでに厚生労働相が調べております。

沼田 その資料を今日お持ちしたのですが、フォーミュラリを定めている医療機関ということで、上から病院がn数321件、施設ですね。

ブルーのところがすでに何らかの形で使用できる医療品に関しての方針を定めていますよというところですが、病院で見ますと3.4%、今は定めていないけれども予定があるというのが7.5%ですね。

大体病院全体で言いますと1割くらいの病院が検討もしくはそういう方向であると。

2番目にDPC対象の病院ですね。準備病院も含めてになりますがこちらはどちらかというと急性期病院という形になりますので、実際に製薬会社のMRさんがかなり訪問されている病院だと思います。すでにここでは定めているが7.1%、予定があるが10.6%と言うことです。

ですから2割弱が何らかの形でのフォーミュラリのリスト化のようなものを現状検討されているという内容であります。

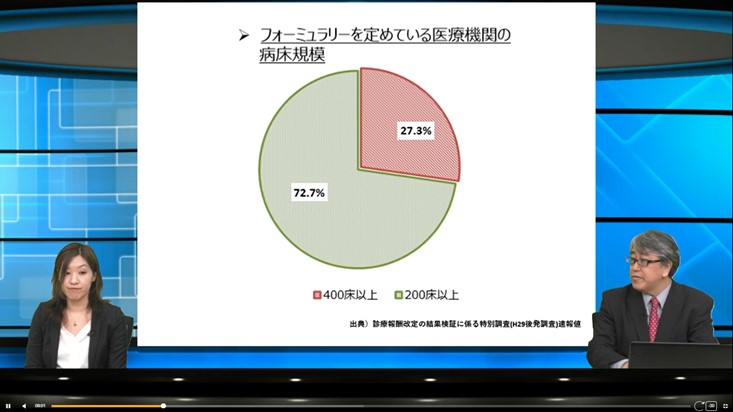

沼田 もう一つは、フォーミュラリを定めている医療機関がどういう病院かということになるわけですが、赤のところを注目してほしいのですけれども、27.3%が400床以上の病院なのですね。400床以上の病院となりますと、大学病院、付属病院を含めてになります。

あと地域の基幹病院が入りますから地域に対して影響力のある病院がこういう形で何らかの形でのフォーミュラリを検討されたり、採用されているということです。

これはあくまで病院の院内のフォーミュラリの話ですけれども、やはりこれが地域にということになりますと影響力はこの辺から広がってくるのかなと。どうですかね。

トップダウンで動く医療法人や、大病院の影響を受ける地域も

望月 聖マリアンナ医科大学がフォーミュラリといえば有名かなと思うのですが、聖マリアンナ医科大学の報告を見ておりますと大学病院で定めると地域に波及しているというデータも出ていますし、そういうこともあるのかなと思います。

昨年ですね、ミクス編集部でもどれくらいの医療機関がフォーミュラリを検討しているかということで調査をしているのですけれども、やりたいと思っている医療機関も徐々に増えてきているような印象を持ちました。

目立った回答としては、「院長がやりたいと言っている」と。フォーミュラリはどこの部分なのかと言われたときに、前はやはり感染症やいわゆる医薬品の適正使用が求められているところが多かったのかなと思うのですが、全ての領域にフォーミュラリを策定したいというような意向もかなり見えました。

かなり医療財政というか病院経営的に厳しさが増している中で、フォーミュラリということを、院内フォーミュラリという意味なのですが考えていらっしゃる医療機関は増えているのかなという印象を持っております。

沼田 院内フォーミュラリはトップダウンが強いのでしょうかね。

望月 やはりトップの決断は大きいかなと思います。

沼田 今病院経営も非常に変革の時ですから、病院経営の中でいかに薬の使い方を変えていくか、薬の適正使用のところを抽出する意味では院長先生から「法人で行くぞ」ということでフォーミュラリを入れていく流れはあるのかもしれないですね。

フォーミュラリというところで話を進めているところですが、今ご紹介しましたところが院内フォーミュラリというところになります。

続きを読む>>

【トレンド】院内・地域それぞれの背景とポイント~MR必見 地域フォーミュラリを学ぼう!【2/4】~

| 本記事は日本最大級の製薬・医療業界特化型動画サイト「デジぽち」で2019年4月より公開しているの動画のテキスト版です。内容は当時のものとなりますのでご了承ください。 ▶ 動画版のご視聴はこちら(無料) ▶ デジぽち最新の動画はこちら |

.png?width=733&height=412&name=IPC_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3KV_%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9(%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E5%85%A5%E3%82%8A).png)